Presse 30.08.18

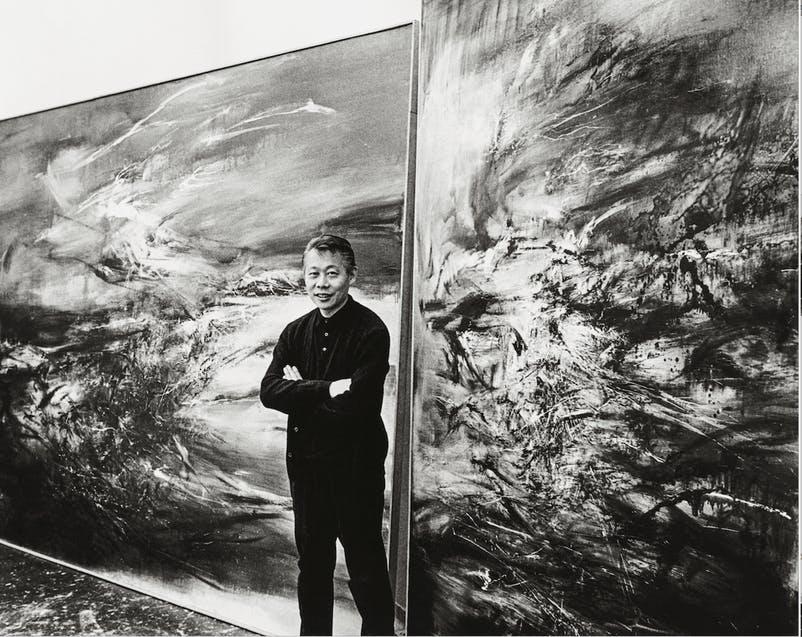

L’Officiel.com, « Zao Wou-Ki : “Peindre ce qui ne se voit pas, le souffle, la vie, le vent.”» par Emmanuel Daydé

Tendu entre deux abîmes, tradition chinoise et modernité occidentale, Zao Wou-Ki a mené son Grand Combat pour une beauté sans issue, entre le flux et le reflux de l’espace et du temps. Profondément troublé par l’Action painting américaine, en même temps que par la musique des sons de Varèse, cet art transréel impose son infini turbulent dans la série de grands formats cosmiques entreprise entre 1956 et 2003, que convoque en majesté le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, cinq ans après la disparition du peintre.

“J’attends” avait coutume de dire Zao Wou-Ki. Lorsqu’il arrivait le matin à son atelier, le peintre commençait toujours par regarder “le silence du blanc” de la toile pendant plus d’une heure. “L’espace est silence, écrivait Henri Michaux dès 1949, silence comme le frai abondant tombant lentement dans une eau calme”. Le poète de L’infini turbulent, qui se disait “submergé par l’Asie”, venait tout juste de découvrir le “verger de signes” du jeune professeur de 28 ans fraichement arrivé de Chine à Paris. Pour retrouver l’esprit de contemplation débusqué par Michaux, Zao Wou-Ki a dû rompre avec la fragile figuration comme avec l’obscure calligraphie de ses premières toiles, pour tendre vers une nouvelle écriture immédiate et frontale, qualifiée, bien malgré lui, d’abstraite. Cette connaissance par les gouffres, vents et poussières, “imaginaire, indéchiffrable”, prend sa véritable naissance avec une grande toile blanche et éblouie de 1956, au titre évocateur : Traversée des apparences. “Je veux peindre ce qui ne se voit pas, le souffle, la vie, le vent, le mouvement, la vie des formes, l’éclosion des couleurs et leur fusion” expliquera l’artiste plus tard. Chinois universel, Zao Wou-Ki enracine son art dans ses amitiés et participe aux débats passionnés autour de l’abstraction lyrique naissante avec l’Américain Sam Francis, le Canadien Jean-Paul Riopelle, l’Allemand Hans Hartung, la Portugaise Vieira da Silva ou le Français Pierre Soulages. Après avoir parcouru la Suisse – où il reçoit le choc de Paul Klee – l’Italie et l’Espagne, il rejoint New York en 1957 avant d’aller habiter chez son frère à Monclair, dans le New Jersey.

Admirant déjà l’écriture blanche de Mark Tobey, il ne tarde pas à se lier d’amitié avec les géants de l’expressionnisme abstrait américain, Franz Kline, Philip Guston ou Hans Hoffman. Traversant les Etats-Unis pendant plus d’un an pour aller, en compagnie de Pierre Soulages, jusqu’à Hawaï, au Japon et à Hong Kong, ce voyageur sans bagages revient de son périple initiatique avec un goût marqué pour l’immensité de l’espace et la musicalité du vide. De la même manière que les grands polyptiques d’outrenoir de Soulages quittent la sphère européenne pour se confronter aux puissantes architectures abstraites et minières de Kline, “gestes du bras et de l’épaule qui tendent à une ultime structure d’émotion plutôt qu’à un idéogramme”, les grands formats américains qui surgissent chez Zao Wou-Ki à l’aube des années 1960 délaissent l’artisanat furieux de l’Ecole de Paris pour combattre l’espace “dans une grande joie physique”. Affrontant l’infini en des paravents japonais dépliés, ses polyptiques horizontaux, comme traversés d’un courant tumultueux, adaptent la poésie de l’incomplétude et les traits voltigeants de l’art chinois à sa nouvelle dynamique de l’espace et du temps. Telluriques et cosmiques, ses morceaux de “nature” aux couleurs puissantes de constellations inconnues et à la force sauvage de grands fauves en liberté abandonnent son élégance et son harmonie innées pour aller tenter d’explosifs déséquilibres au bord du rien. Profondément marqué par la création houleuse en 1954 de Déserts d’Edgar Varèse au Théâtre des Champs-Elysées, une partition bruitiste, mordante et sèche qui intègre des sons d’usine enregistrés – inspirée tout autant par les paysages arides du Nouveau-Mexique que par “l’espace intérieur où l’Homme est seul dans un monde de solitude essentiel” (Varèse) –, Zao Wou-Ki “rythme la lumière selon d’autres pulsions” et maltraite ses propres songes à la manière d’improvisations sonores sifflantes. Réinterprétant les tournillons brûlants des espaces désertiques varésiens, le peintre entreprend en 1964 sa plus grande toile jamais réalisée, avec un Hommage à Edgar Varèse de près de 2,50 m sur 3,50 m. A l’instar des mouvements de pénétration, de collision ou de répulsion des masses sonores que l’on retrouve dans les partitions du compositeur franco-américain, l’artiste use de larges coups de brosse, d’empâtements et d’éclaboussures afin de mieux ordonner le mystère de la matière en mouvement. Peint un an tout juste avant la disparition de Varèse, Zao Wou-Ki produit avec ce maelstrom épique et immersif, au format de Nouveau Monde, l’un de ses premiers tombeaux d’artiste.

“Au fond ma peinture, c’est un peu comme un journal pour moi, expliquait-il. Ma vie a traversé pas mal d’histoires, pas mal de drames et cela a marqué mes tableaux”. Après la disparition de sa seconde femme, May, l’artiste, éperdu de douleur, retrouve le goût perdu de peindre en brossant un triptyque brutal, où de lourdes barres noires entravent une coulée de souffre jaune orangé, comme “ignée” (qui a la qualité du feu). Poursuivant cette série de sonneries aux morts tout au long des années 1970 et 1980, dans d’immenses polyptiques en hommage à André Malraux, Henri Michaux, Henri Matisse ou Claude Monet, Zao Wou-Ki travaille la luminescence de l’absence. Dans son Hommage à Matisse, lumineuse transposition de la funèbre Porte-fenêtre à Collioure de 1914, il irradie des seuils, des passages, des lévitations de lumière, dans des fulgurances colorées et irisées de plus en plus immatérielles, où le “sang paprika” rejoint le “bleu comme de coups reçus presque noir” (Michaux). “En Occident, on dessine. En Chine, on apprend à écrire. Tout sort de l’écriture : la pensée comme l’art”. Se disant “ficelé par deux traditions”, l’occidentale et la chinoise, maître Zao retrouve au début des années 1970 la pensée asiatique, en revenant – à la suggestion d’Henri Michaux – à la technique de l’encre. Considérant jusqu’alors cette peinture comme “un ensemble de recettes et de fabrication ayant cessé d’être créatif depuis le XVIe siècle”, Zao Wou-Ki modernise la tradition en peignant de grands papiers à même le sol, qui mêlent le souvenir des jardins clos de Suzhou aux drippings amérindiens de Pollock. Dans ses lavis mangés de vide, si subtils “qu’au lieu d’encre c’est une fumée qui semblait avoir pénétré”, Michaux voyait “un blanc de deuil”. Et sans doute est-ce un effacement de l’être, cet effritement de la présence que l’on devine dans l’ensemble des encres atomisées de 2006, ultimes “pattes de mouche d’un esprit rêveur” en train de se dissoudre. “Ce qui est abstrait pour vous est réel pour moi” avait prévenu l’artiste. S’inspirant d’un motif d’estampage Han, son dernier grand format Le vent pousse la mer, longue vague bleu qui pousse un frêle esquif, constitue une sorte d’abandon au monde, sur les derniers mots de Varèse : “Tout est figuratif !”.